千代田区に残る数少ない電力プレートのひとつである。

発見日 2021年4月17日

発見場所 東京都神田和泉町

シャッターが下りていることが多く、なかなかお目にかかれない。

「イズミ」だと「泉」と思ってしまう方が多いと思うが「和泉」である。

大阪府和泉市のホームページの和泉市の地名の由来の中に「和泉」について以下の記載があったので引用させていただ。

「和泉」という表記は、もとは「泉」一字の地名だったと思われますが、和銅六年(713年)風土記の編纂を命じたのと同時に、諸国の国郡郷名はよき字(文字として美しくよい意味の字)をつけるようにという命が出されました(「続日本紀」)。これを受けて、国郡里名は二字の嘉名をつけることが命じられました(「延喜民部式」)。元来、国郡名などは一字や三字のものもあって不統一だったのを、これによって統一しようというのが意図だったと思われます。このときに、たとえば木は紀伊になったように、泉も和泉というようになったと推定されています。このような意味のない飾りの文字を「雅字(がじ)」といいます。

神田和泉町の町名の由来は千代田区設置の町名由来板に記載がある。

千代田区設置の町名由来板はいろいろな形があるので、町名由来板探索も楽しいかもしれない。

江戸時代、この界隈には、伊勢国津藩(現在の三重県津市)藤堂家の上屋敷(藩主が住んだ屋敷)、出羽国鶴岡藩(現在の山形県鶴岡市)酒井家の中屋敷などがありました。藤堂家が代々、和泉守を名乗ったことから、この町は和泉町と呼ばれるようになりました。江戸時代のこの地は武家地であったことから町名をもっていませんでしたが、明治五年(1872年)、神田和泉町の名前が正式に誕生しました。明治維新後、政府は津藩上屋敷跡地に東京医学所(現在の東京大学医学部附属病院の前身)を設立し、さらに明治七年(1874年)になると、酒井家跡に文部省医務局薬場を設置しました。

大正十二年(1923年)九月一日の関東大震災で町は、町民の必死の防火活動によって火災をまぬがれ、世の奇跡として市民の賞賛を受けました。そのためこの神田和泉町を含む一帯は、昭和十四年(1939年)一月に、東京府より「関東大震災協力防火の地」として顕彰され記念碑が建てられました。

しかしながら、昭和二十年(1945年)三月十日未明の東京大空襲で町の全域が焼失してしまいました。戦後の昭和二十三年(1948年)には、現在の三井記念病院の敷地の一部に当時の農林省東京食糧事務所ができ、全国知事会議や食糧需給上の重要な会議が開催されました。現在の和泉公園は、食糧難時代のゆかりの旧跡といってよいでしょう。

神田和泉町思い出マップ

和泉町ポンプ所東門に掲出されている。

2015年6月12日 に竣工した「YKK80ビル」の新築工事の際の仮囲いに取り付けられていたものを見たことがあるが、それが移設されたのだろうか?

縦0.9m×横1.4m×2枚

パネル寄贈式が平成27年8月21日に神田和泉町町会と北部下水道事務所によって開催されたそうだ。

2021年12月31日追記ここから

現在の神田和泉町の地図

神田和泉町思い出マップにある銭湯はなくなっているが、三井記念病院、凸版印刷、坪井医院は現存している。

佐久間小学校

平成25年11月10日(日曜日)、和泉小学校前の学校通りに、佐久間小学校・佐久間幼稚園の記念碑「想い出の佐久間」が完成し、和泉小学校開校20周年記念式典にあわせて披露されました。

この記念碑は、佐久間小学校創立90周年記念事業協賛会が、佐久間小学校・幼稚園の足跡を、同窓生・地域の皆さんにぜひ見ていただきたいとの思いから、メモリアル事業の一環として作製したものです。

佐久間小学校は、1902年(明治35年)に開校した。1933年(昭和8年)に現在の場所(神田和泉町)に移転し、跡地(神田佐久間町4)は佐久間公園になった。その後、佐久間小学校は、1993年(平成5年)に今川小学校と統合して、千代田区立和泉小学校になった。

所在地が神田和泉町なのに学校名は隣町の佐久間町がついていた理由は、明治以来佐久間町にあったものがに国鉄高架線工事で敷地を取られて移転したため。

和泉小学校の隣に和泉公園がある。

和泉公園誕生之碑

この公園は東京食糧

事務所跡地を昭和四

十六年 秋葉原東部地

区の八町会と佐久間小

学校PTA 幼稚園母

の会が協力し 地域の

緑の広場として、又

災害時に於ける避難

場所として活用すべく

四年有余の年月をかけ

た住民運動が実り、千

代田区が「和泉公園」と

して整備した。

之れを記念して此處に

公園誕生の碑を建立す。

昭和六十二年十二月

防災守護地

この付近一帯は大正十二年

九月一日関東大震災のときに

町の人が一致協力して防火に努め

たので出火をまぬかれました。

その町名は次の通りであります。

佐久間町二丁目、三丁目

四丁目

平河町、練塀町

和泉町、東神田三丁目

佐久間町一丁目の一部

松永町の一部

御徒町一丁目の一部

昭和四十三年四月二十四日

佐久間小学校長

地元有志

秋葉原東部連合町会

昭和43年(1968年)は関東大震災から数えて45周年目の節目となり、それを機にこの碑が建立されたもの。この石碑は当初今川小学校と佐久間小学校が統合された千代田区立和泉小学校の校門横にあったが、和泉小学校建て替えに伴い現在地に移転された。

千代田区神田和泉町に新たな本社ビルを2019年12月に着工、2021年9月に移転した。

それに合わせ、この神社も改装された。

由緒

江戸時代に、日本通運の開祖にあたる飛脚問屋、京屋弥兵衛が、幕府の免状を受け、運送事業を開始する。しかし、当時、その安全面において、運送業の生業に世間が理解を示しておらず、なかなかうまく行かなかった。そこで、道中の安全の期すため、伏見のお稲荷様に祈願を続け、自店にも勧請をし、修練を続けていたところ、夢枕に、王冠白衣のご神霊が立ち、黄金の網を授けると、成功祈願の御信託を受ける。弥兵衛は早速、自店の神様を「金網稲荷大神」と讃え、信仰に励んだ。すると、飛脚事業における道中の人災はなくなり、厄除、交通安全の加護を受け、信頼を増し、商売が繁盛していった。その後、明治4年陸運元会社に統合され、内國通運、國際通運、日本通運と準当に成長し、現在の奇蹟を生み出して行ったとされる。

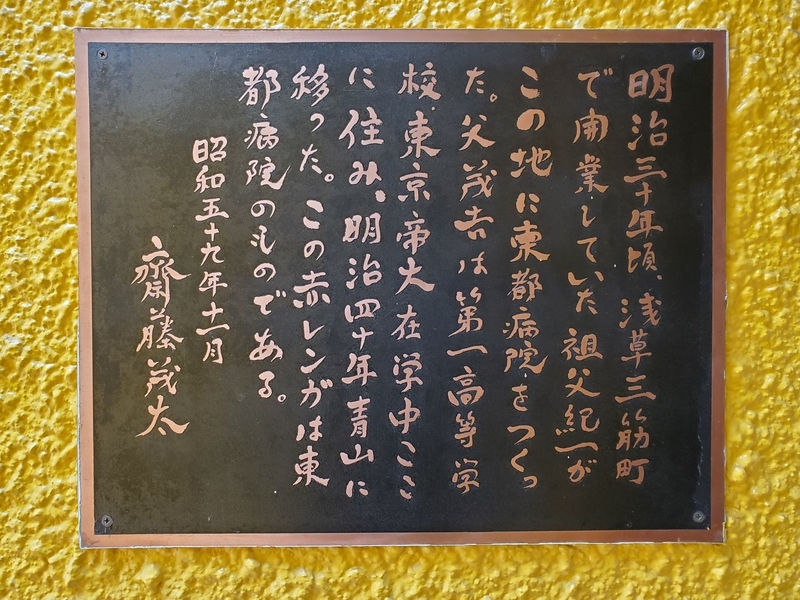

坪井病院

坪井病院の入口の奥の方に、案内板らしきものが見え、なんだろうと思い近寄ってみた。

明治三十年頃、浅草三筋町

で開業していた祖父紀一が

この地に東都病院をつくっ

た。父茂吉は第一高等学

校、東京帝大在学中ここ

に住み、明治四十年青山に

移った。この赤レンガは東

都病院のものである。

昭和五十九年十一月

齊藤茂太

齊藤茂太は、1916年(大正5年)、歌人で精神科医の斎藤茂吉の長男として生まれ、精神科医、随筆家として活躍された方である。

坪井病院は今から101年前の1920年に、坪井秀満が設立した和平病院を礎としてる。

戦災後、東都病院跡に坪井矩一郎が坪井醫院として復興。1980年に坪井秀一が継承し、現在は坪井秀太が4代目院長、坪井秀一が副院長として、診療を担当している。

2021年12月31日追記ここまで

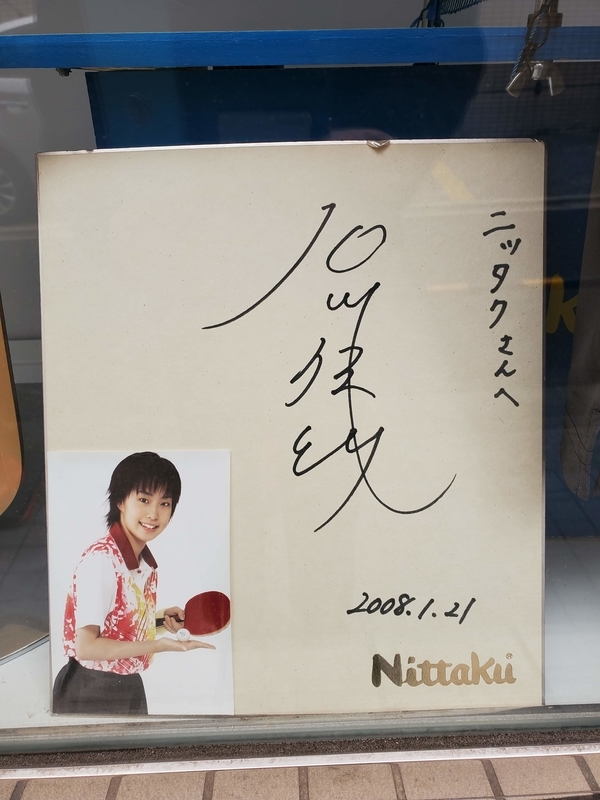

神田和泉町には日本卓球株式会社(Nittaku)の本社があり、石川佳純選手のパネルやユニフォームが飾られていた。

石川佳純選手のユニフォームと写真入りサイン色紙。

2008年だから、15歳頃の写真だろうか?

色紙の日付が2008年1月となっているので、その頃 (大阪府私立四天王寺羽曳丘中学校3年生)の活躍ぶりを見てみると全日本卓球選手権大会で女子シングルス ベスト4入り(2年連続)、ジュニア優勝(2連覇)と大活躍であった。