永福寺に立ち寄った後、脇の道を歩いていたら、五輪庚申供養塔を発見した。

杉並区最古のものらしい。

発見日 2021年12月25日

発見場所 東京都杉並区永福1丁目25-10

永福寺墓地の裏口、別当である永福稲荷神社の側の西門脇に三基の石塔が簡易な覆屋に祀られている。

左の庚申塔

欠損はあるが笠付の角柱型で、青面金剛、二鶏、三猿の図。造立年は天和元年(1681)11月である。江戸時代前期の庚申塔は石の質がとてもいいので保存状態もいいのだろう。高さは105㎝ほどある。

六臂青面金剛。両上手で日月(逆様)、両下手に弓矢。右本手に宝剣、左本手にショケラ。下方に三猿(見ざる、聞かざる、言わざる)。三猿の左右に二鶏。

銘文は「奉供養庚申塔」「天和元年辛酉」「霜月吉日」(1681年)とある。

中央の五輪庚申供養塔

区の指定有形文化財となっている。

高さは137㎝ほどである。

銘文は「奉供養庚申今月本日 衆生旦那二世安楽所 武州多東郡養福寺村 于時正保三丙戌天吉日」とある。

五輪塔とは、宇宙を構成する五大要素である「地」「水」「火」「風」「空」を、それぞれ「六面体」「球」「三角錐」「半球」「宝珠」の形を重ねたもの。それぞれに梵字「アअ」「バव 」「ラर」「カह」「キャख」が刻まれている。

右の地蔵菩薩立像

一番右の舟型の地蔵菩薩立像は「元禄四辛未年」(1691年)の造立。

右手に錫杖、左手に宝珠。

自然風化は進んでいるが、保存状態はそれほど悪くない。裾脇に両側合わせて16人の願主銘が彫られている。こちらは念仏講中のものだろうか。

傍には区が史跡に建てる説明柱が立っている。

昭和五九年三月三十一日指定

杉並区指定

有形文化財

上半分の文字が薄くなって読みにくくなってしまっている。

「この石塔は、正保三年(一六四六)に造立された、区内最古の庚申塔で、江戸初期の庚申信仰の普及状況を示す貴重なものです。また五輪塔型式の庚申塔というのもも非常に珍しく、中世の名残を見せる「武州多東郡養福寺村」という地方銘を刻んだものとしても数少ないものです。この庚申塔は、当初、永福一-二七にあった修験儀宝院(廃寺)持の塚(永福三ー四二)にありました、昭和三〇年頃から現在地に安置されています。」

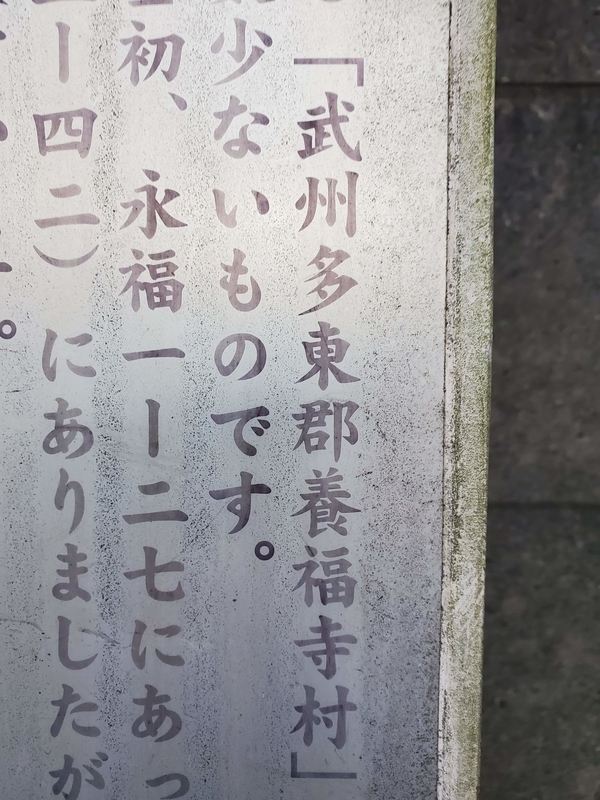

「武州多東郡養福寺村」

やはり、一番気になったのが、この旧地名である。

右の写真は庚申塔に刻まれている「武州多東郡養福寺村」を撮ったものだ。

この写真を見ながら、気が付いたのだが、よく見ると「村」が写っていないような気がする。

撮影時、老眼のせいか、はっきり確認できなかったようだ。

多東郡について調べていたところ、12世紀半ば以降、多摩郡がほぼ多摩川を境として、多東郡、多西郡の東西に分けられていたことがわかった。

多東郡の初見は元徳2年(1330)で、多西郡の初見は仁平4年(1154)である。最終は、多東郡が元禄14年(1701)であり、多西郡は延享3年(1746)であるところから、多東・多西の郡名は、中世以前から中世を通じ、さらに近世中期まで、約600年にわたって使用されていたことがわかっているようだ。

ということは、鎌倉時代、室町・戦国時代、安土桃山時代、江戸時代まで使用されていたということになる。

現在の地名でいうと、埼玉県は所沢、東京都は東大和、立川、関戸、府中、三鷹、阿佐谷、中野、調布、狛江、稲城、連光寺、神奈川県は横浜市港北区小机となるらしい。

(参照:東京都福生市第1節 多摩の東と西―中世福生の位置より)

養福寺村についての情報は見つからなかったが、永福寺がかつて「ようふくじ」と称されていたと伝えられているようで、ここから取られた村名だろうか?

五輪庚申は非常に珍しいものらしいので、他にもあるのかとネットで調べてみたところ、下記が現存していることが分かった。

①真言宗智山派最明寺の五輪庚申塔

所在地:新潟県村上市岩船下大町

製作年代:寛政9年3月20日

②鶴田の庚申塔

所在地 :鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田

種別 :県指定有形民俗文化財

指定年月日:昭和50年3月31日

製作年代 :天文3(1534)年小春(10月)

「干支の庚申の年や日に行なわれる信仰行事の一つで、頭・胸・足についている三尸の虫が、天帝に罪などを告げるのを防ぐため、その夜は身を慎む中国の道教が、日本で仏教化したものが庚申信仰である。

仏教では、青面金剛明王を本尊とし県内では、大永3年(1523)(室町時代)頃から、僧侶を中心とした信仰が武士や農民に広まっている。

この庚申塔は、県内では三番目に古く、しかも、角五輪塔は極めて珍しいとされ、中世庚申塔の代表的なもので、天文3年(1534)(室町時代)小春に、26人の修験僧などによって建てられている。

特に「上章(さんずいに君)灘星」の文字は、庚申塔文化を考える上から貴重なものである。

なお、南の小高い丘は鶴田城跡であり、北側の丘には寺跡が確認されている。」

鶴田町教育委員会

「上章(さんずいに君)灘星」は、暦の庚(かのえ)を指す「上章」と、申(さる)を指す「(さんずいに君)灘」、の文字を合わせて、「星」の文字を付けたもので、これは「太歳」という星(木星)の運行が基準となる、古い時代の中国でつくられた暦による表現だ。つまり、「上章(さんずいに君)灘」は「庚申」を指す。

木星の公転周期は11.86年で約12年であることから、地球からみた木星の動きは十二支によってうまく表現できる。

この庚申塔は、台石の上に一つの石からつくられた変形の五輪塔で、高さが86センチメートルあります。「享禄四年」(1531)と刻まれており、県内の庚申塔のなかでは古い方で初期の庚申塔を知る上で貴重なものです。

④五輪塔形式の庚申塔

所在地 :神奈川県横浜市青葉区田奈町

種別 :地域有形民俗

指定年月日:平成18年11月1日 市登録

所有者野路光一家の屋敷神である稲荷社の祠の前に江戸時代前期の安山岩製の五輪塔があり、地輪の刻まれた銘文によって庚申供養塔であることが知られる。本庚申塔の位置は、現状では台地上の住宅地の裏にあたるが、本来は台地の下にある野路宅の裏山であった。空輪、風輪、火輪傾斜部、火輪軒部、水輪の正面に、五輪塔四方の梵字のうち、東方の発心門の梵字を刻む。

五輪塔は、中世においては供養塔婆として数多く造立され、江戸時代前期には旗本等の墓塔として使用された。五輪塔が庚申塔に使用された例は極めて少なく、また、庚申塔が盛んに造られるようになるのは、寛文年間以降のことであり、この庚申塔はそれに先行するものとしても貴重である。

⑤平等寺跡の庚申塔

所在地 :熊本県あさぎり町須恵 阿蘇

種別 :県指定重要有形民俗文化財

釈迦堂裏の古塔群の中に五輪塔形の庚申塔石塔がある。

庚申信仰の遺物で庚申(かのえさる)の日の夜、精進しながら徹夜して健康長寿を願う習俗。

高さは1.1メートル、材質は擬灰岩。

五輪塔形の庚申塔としては球磨郡内では珍しく、また、天文4年(1535年)紀年銘は、郡内では2番目の古さで貴重。

⑥森越 庚申堂 五輪塔

所在地 :秋田県大館市比内町大葛字森越

碑文など見当たらず。元の五輪塔は風化し新しい石を積み上げている。

⑦野平観音堂の庚申塔

所在地 :長野県北安曇郡白馬村北城野平

種別 :村-指定-有形文化財

指定年月日:昭和 55/02/01

製作年代 :1644年(正保元)

五輪塔形式の庚申塔で、上部の空輪・風輪、青面金剛・二猿・二鶏、建立年を示す刻字の位置等に、古い時代の様式がよく伝えられている。青面金剛神を刻んだ庚申塔では全国的にみても優れており、白馬村の石神仏中最古のものである。

最初は、2~3件位しか見つからないと思っていたが、検索のワードを変えたら、ヒットする数が増え、7件となった。

しかし、五輪庚申は、全国的にみても数は少なく、珍しいものであることが分かった。