訪問日 2022年1月20日

さいたま市郷土博物館を出た後、旧町名がないかと付近を歩き回るが、見つからず、いつのまにか、見沼代用水に出た。

見沼代用水(みぬまだいようすい)は、江戸時代の1728年(享保13年)に幕府の役人であった井沢弥惣兵衛為永が新田開発のために、武蔵国に普請した灌漑農業用水のことである。

令和元年9月4日(水曜日)にインドネシアのバリで開催された「国際かんがい排水委員会(ICID)」国際執行理事会において、見沼代用水土地改良区が申請した「見沼代用水」が「世界かんがい施設遺産」として登録された。

御大典記念 見沼乃櫻

ネットで調べた限り、この記念碑に関するものは見当たらなかった。

御大典とは天皇が即位することらしい。

これは昭和天皇が即位されたのを記念して建てられたものだと思われる。

大川平三郎は明治から昭和初期の実業家で、「日本の製紙王」と呼ばれ、「大川財閥」を築いた方のようだ。

見沼に何かゆかりがあったのだろうか?

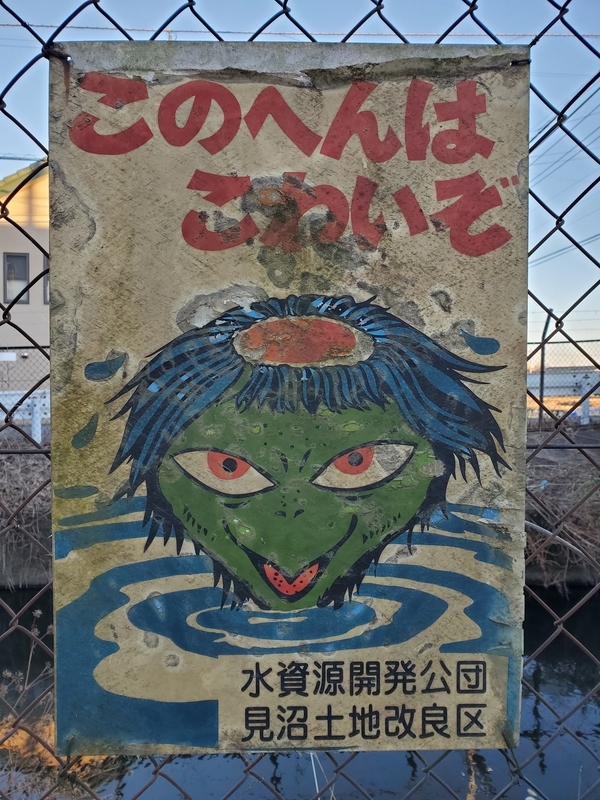

以前の「旧町名 埼玉県北葛飾郡吉川町大字吉川」では見つけられなかった河童の恐ろしい絵を見つけた。

これを見て夜眠れなかった方、申し訳ない。

中央の絵だけ、両側と少し違うような気がする。

いくつかパターンがあるのだろうか?

怖い絵の後は、ニコニコ歩行、ニコニコ運転の絵を見て、なごんでもらおう。

つり禁止

見沼の自然

見沼の景観

見沼の伝説

上記説明板に書かれている大日堂のシイノキと板石塔婆

大日堂

天沼大日堂の創建年代等は不詳ながら、鎌倉期の創建と伝えられ、鎮守天沼神社と共に村落の成立時から祀られてきたものと思われる。(密教で信仰される)大日如来の名を冠しており、かつては真言宗だったが、現在は曹洞宗東光寺に所属している。

大日堂のシイノキ

大宮市指定天然記念物

大日堂のシイノキ

管理者 東光寺

指定 昭和45年8月15日

墓地の南東角、周囲の墓地をおおい見沼代用水に迫り出すように聳えており、樹高14・5mを計ります。見沼の斜面林をつくる一本でしたが、徐々に周囲の木が減少したせいか目立つ存在になり、見沼の対岸からも見分けがつくようになりました。

この木にまつわる伝説があります。住職が入寺した際、シイノキの下で苦しむ地蔵尊の夢を見、根元を掘り起したところ、顔と手足のない地蔵尊が出たので住職は丁寧に修復し、それを木の下へ安置しました。現在、樹下に祀られている地蔵尊がそれで、安産に御利益があると伝えられていることから、別名「子宝のシイ」とも呼び親しまれ、かつては参詣者も多かったといいます。

樹 高 14・5m

目通り(幹廻り)3・7m

枝張り (東)8・0m

(西)6・8m

(南)7・7m

(北)8・3m

昭和63年3月

大宮市教育委員会

大日堂の板石塔婆

大日堂のシイノキの説明板は、はっきりと読めるのだが、こちらの説明板は、ほとんど読めない。

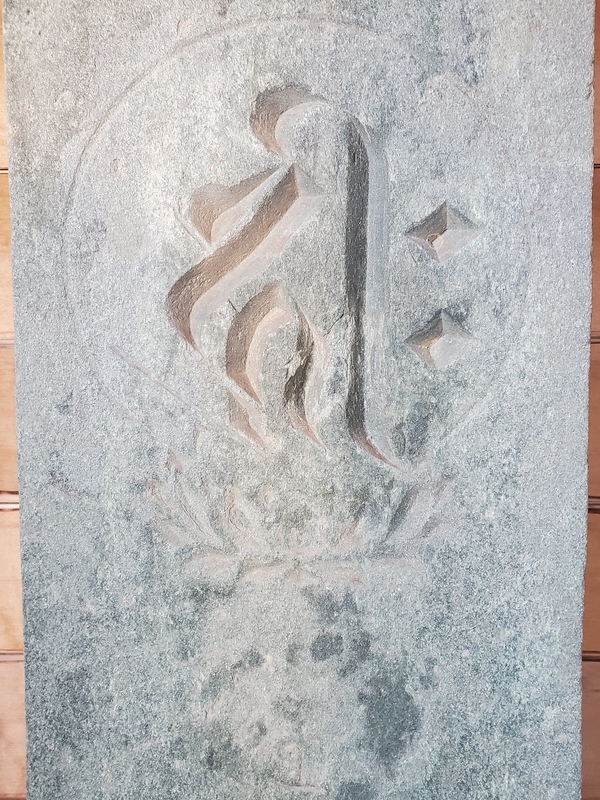

この板石塔婆(市文化財)は、建治2年丙子(1276年)10月19日銘。阿弥陀一尊種子。緑泥片岩。月輪、蓮座有り。台上高207.7cm、最大幅50.0cm、最大厚8.0cm。境内で最も古い。

【名称】大日堂板石塔婆(市指定文化財)

【投身】207.7×50.0×8.0㎝

【本尊】阿弥陀一尊種子

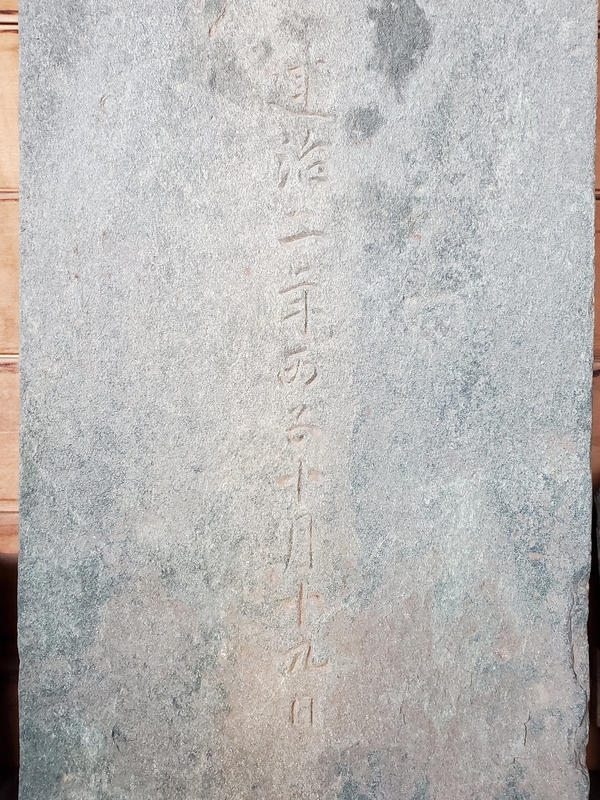

【紀年銘】建治二年丙子十月十九日 (1276年)

【銘文】-

【石材】緑泥片岩

左 紀年銘「建治二年丙子(1276)十月十九日」とある。

右 蓮座上の月輪(がちりん)に囲まれて種子(キリーク、阿弥陀如来)が刻まれている。

大日堂本堂横に大小17基の板石塔婆がある。

阿弥陀一尊種子板碑

・阿弥陀一尊種子板碑(鎌倉後期 元応二年 1320年、高さ 53Cm)

上幅 23Cm 下幅 23Cm 厚さ 2.6Cm、刻銘:「元応二年(1320)」

・阿弥陀一尊種子板碑(室町時代中期、文明十年 1478年)

高さ 50Cm 、刻銘:「妙祐禅尼、文明十年 戊戌、四月十四日」

・阿弥陀一尊種子板碑(南北朝時代中期、延文二年 1357年)

高さ 73Cm 下幅 20Cm、刻銘:「延文二年、十月十日」

・阿弥陀一尊種子板碑(鎌倉時代後期、嘉元四年 1306年)

高さ88Cm、刻銘:「嘉元二二(四)年十二月日」、両側に光明真言

阿弥陀三尊種子板碑

・阿弥陀三尊種子板碑(室町時代中期、文明十九年 1487年)

高さ 68Cm 、刻銘:「逆修 さくの四郎、文明十九年 丁未、十月吉日」

・阿弥陀三尊種子板碑(室町時代中期、明応七年 1498年)

高さ 69Cm 、刻銘:「性祐禅文、明応七年 戊午、六月一日

などがある。

旧大宮市の忘れ物