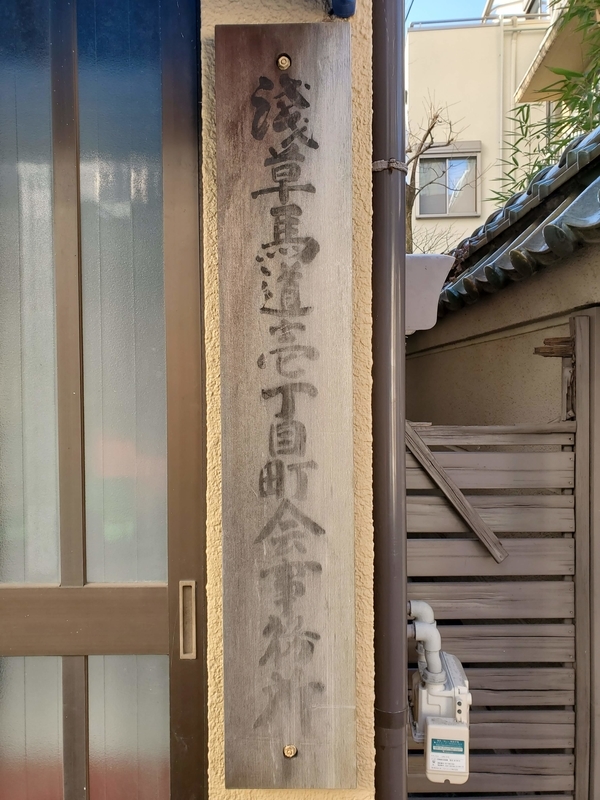

今回は台東区浅草に残る旧町名「浅草馬道」に関するものを紹介しよう。

①発見日 2021年3月27日

発見場所 東京都台東区浅草2丁目

木製なので、かなり風化しており、読みにくいかもしれない。

これも心で読んでいただこう。

「馬道」と言う文字が浮かんでこないだろうか?

②馬道三ノ四

発見場所 東京都台東区浅草六丁目

発見日 2023年6月10日

「浅草」の冠称も「町」も付いていないが、旧町名の痕跡であることには変わりない。

③電力プレート「ウマミチ-10」

発見日 2021年3月27日

上部が壁に埋め込まれてしまっているが、残っていてくれてうれしい。

④町会会員プレート「馬道二丁目町會々員」

発見日 2022年1月22日

錆がひどいところもあるが、「馬道」の文字は、はっきりと読める。

馬道は町会名や交差点名などに残っている。

歴史

1877(明治10)年起立、江戸期には浅草寺子院群の門前町を総称して浅草寺中借地(或いは上地)町屋といい、本堂からの方角によって南谷・東谷・北谷(いずれも通称)に分かれ、その間を縫って浅草南馬道町、浅草北馬道町、浅草宮戸町、浅草医王町等の小区域の町屋が散在していた。それらを整理統合し、一~八丁目に分けて起立。

『角川日本地名大辞典』では、一丁目は南谷西側、二丁目は南谷東側、浅草南馬道町の一部、三丁目は浅草南馬道新町の全域、四丁目は東谷西側、浅草南馬道町、浅草北馬道町の各一部、五丁目は浅草南馬道町、浅草北馬道町の各一部、六丁目は東谷北側、浅草医王町の全域、七丁目は北谷西側、八丁目は北谷東側、浅草檜久間町の全域から成る。

『Wikipedhia』では、一丁目は南谷東側(浅草宮戸町→浅草寺地中借地町屋)、二丁目は南谷東側(浅草宮戸町→浅草寺地中借地町屋)、浅草南馬道町の一部、三丁目は浅草南馬道新町、四丁目は東谷南側(浅草三社町一・二丁目→浅草寺地中上地町屋)、五丁目は浅草南馬道町の一部、浅草北馬道町の一部、六丁目は東谷北側(浅草三社町一・二丁目→浅草寺地中上地町屋)、浅草医王町、七丁目は北谷西側(浅草吾妻町→浅草寺地中上地町屋)、八丁目は北谷東側(浅草吾妻町→浅草寺地中上地町屋)、浅草檜久間町となっている。

1934(昭和9)年

帝都復興計画の一環により、馬道一・二丁目、花川戸一・二丁目、雷門二丁目に分割される。一・二丁目が雷門二丁目の一部に、三丁目が雷門二丁目の一部、馬道一丁目の一部に、四丁目が花川戸一丁目の一部、馬道一丁目の一部に、五丁目は馬道一・二丁目の各一部に、六丁目が花川戸一・二丁目、馬道一丁目の各一部、七丁目が馬道二丁目の一部に、八丁目が馬道一・二丁目の各一部に編入となる。

馬道の構成は、馬道町三~六、八丁目、花川戸町、浅草公園地(五号地)の各一部が合併して一丁目、馬道町五、七・八丁目、聖天横町、田町一丁目の各一部が合併して二丁目、それまでは馬道と全く無関係であった田町一丁目、千束町三丁目、地方今戸町の各一部が合併して三丁目となる。

1943(昭和18)年7月1日

東京都浅草区に所属。

1947(昭和22)年3月15日

東京都台東区に所属。

1965(昭和40)年8月1日

住居表示の実施により、一丁目が花川戸一・二丁目、浅草二丁目になる。

1966(昭和41)年10月1日

二丁目が浅草三・四、六丁目に、三丁目が浅草五・六丁目に編入となり消滅。

旧町名由来案内より

「馬道」という町名は相当古くからあり、「御府内備考」によるとすでに江戸時代初期には南馬道町、北馬道町の名があった。ちょうど浅草寺境内から二天門を通り抜けた左手に南馬道町、その北隣りあたりが北馬道町である。享保15年(1730)には二天門の右手に南馬道新町ができるなどして浅草寺の東側一帯に浅草寺子院街として発展したが、明治10年(1877)この付近が整理統合され浅草馬道町ができた。そして昭和9年(1934)さらに浅草馬道町は隣接する幾つかの町を合併して町域を広げるとともに、町名を浅草馬道に改めた。

町名の由来は諸説あるが、むかし浅草寺に馬場があり、僧が馬術を練るためその馬場へ行くおりこの付近を通ったところ、その通路を馬道というようになったと言われている。