京都に現存している木製仁丹町名表示板について、再調査したことを報告。

東京にかつて存在していた木製仁丹町名表示板について、調査したことを報告。

東京に現存している木製仁丹町名表示板と思われるものについて、調査したことを報告。

自分なりに気が付いた所と書いたが、「京都仁丹樂會」さんの資料をすべて読んだわけではないので、すでに指摘されているところがほとんどかもしれない。

3枚を横に並べてみた。

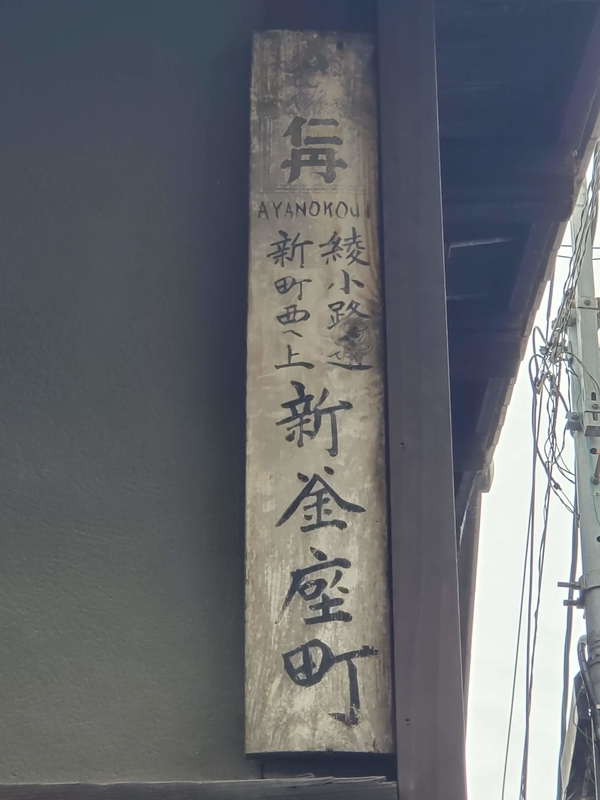

記載項目は、商標+(オプション)+(通り名縦2行)+町名となっている。

白地に黒の文字で書かれている。

商標は上部に位置していて、大礼服マークの胴体部分は赤色になっている。

①と②は、③とタイプが異なっている。

製作時期が異なるのだろうか?

通り名が縦2行で書かれているが、③だけ1本目の通り名が2本目よりも大きな文字で書かれている。

町名は通り名より大きな文字で書かれているのは同じだ。

次にオプション部分を見てみよう。

①は方向を示す指先マークとローマ字の表記がある。

指先マークはこの通りがそうだということを示しているのだろうか?

②はローマ字の表記だけである。

あまりローマ字に書きなれていない人が書いたのだろうか?

味があると言えなくもないが、通り名と町名の筆遣いに比べて、タッチが違い過ぎる。

勘違いしないでほしい、この芸術作品ともいうべきものにケチをつけているのではない。あくまでも個人的な感想である。

次に状態を見てみよう。

木製仁丹の設置時期は、

A 始期 明治43年(1910年)かその直後

B ピーク期 大正3,4年(1914,1915年)頃まで

C 終期 大正7,8年(1918,1919年)

らしい。

京都仁丹樂會さんの2017年08月29日の記事「速報 木製仁丹の保存をめぐる嬉しいニュース!!」に③について下記の記載がある。

この辻子の名のついた「慈眼庵町」で現役の道案内を続けてきた木製仁丹は、とりわけ保存状態がよい町名表示板でした。というのも、耐久性の高い琺瑯製とは異なり、木にペンキが塗られているだけの木製仁丹は、長年の雨風や日射によって多くは彩色が色あせ、文字そのものも判読が厳しくなってしまうこともしばしばであるのに対し、この辻子の向き、また設置方向などが日光や雨風の影響を受けにくかったためか、設置当時の文字や仁丹のロゴなどが極めて鮮明で、彩色も鮮やかな状態が奇跡的に維持されてきたものであったからです。

③は今はレプリカが設置されているが、現在もこの状態で保存されているのだろう。

この中では、①が一番劣化している。

白いペンキが剥げていて、木目が見えている。

確か軒下にあったはずだが、設置されてから100年以上も経過していることを考えると、これでもすごいことだ。

ここで気になったのは下記の2つだが、今となっては調べようがない。

・使用した白いペンキはすべて同じメーカーのものを使用していたのだろうか?

・木の種類はすべて同じだったのだろうか?

今回の再調査で京都に現存している木製仁丹町名表示板を見てきたが、自分なりに東京に現存している木製仁丹町名表示板と思われるものとの比較ポイントが見つけられたような気がする。

気がするだけだけど・・・。

To be continued.