今回は、東京都調布市で発見した旧町名をまとめて紹介しよう。

現町名として残っているものが多いが、町名地番整理事業実施以前のものだ。

ちなみに調布市は住居表示制度を実施していない。「○○(町)○丁目○○番地○○」となっていても、町名地番制度によるものだ。

発見日はすべて2022年3月3日、ひな祭りの日だ。

①調布市国領町(こくりょうちょう)

発見場所 東京都調布市八雲台1丁目

説1

平安時代、豪族が朝廷に献上した土地が国衙領(こくがりょう:地方政治のための役所のようなもの)となった。

国衙領は荘園に対して、国司の直接支配下にある土地のことを指す。

説2

幕府の直轄領として飢饉に備えた屯倉(とんそう、米・穀物倉)があったため。

②調布市小島町(こじまちょう)

発見場所 東京都調布市小島町2丁目

説1

中世に小島某の所領であった。

説2

中世西方染屋(そめや)より府中までひろがっていた小島郷の名残。

③調布市佐須町(さずまち)

発見場所 東京都調布市佐須町3丁目

佐須村の名主温井三郎左衛門の先祖で鎮守虎狛神社の社司であった佐須豊後の姓が由来とされている。

④調布市下石原

発見場所 東京都調布市下石原2丁目

石が多い原っぱであったことが由来だと考えられている。

⑤調布市下布田町(しもふだまち)

発見場所 東京都調布市小島町2丁目

古来より多摩川の水を用いた布の生産が盛んであったことに由来する

江戸時代、甲州道中の上石原、下石原、上布田、下布田、国領の各宿と上布田宿加宿の小島分村を合わせて布田五宿といった。

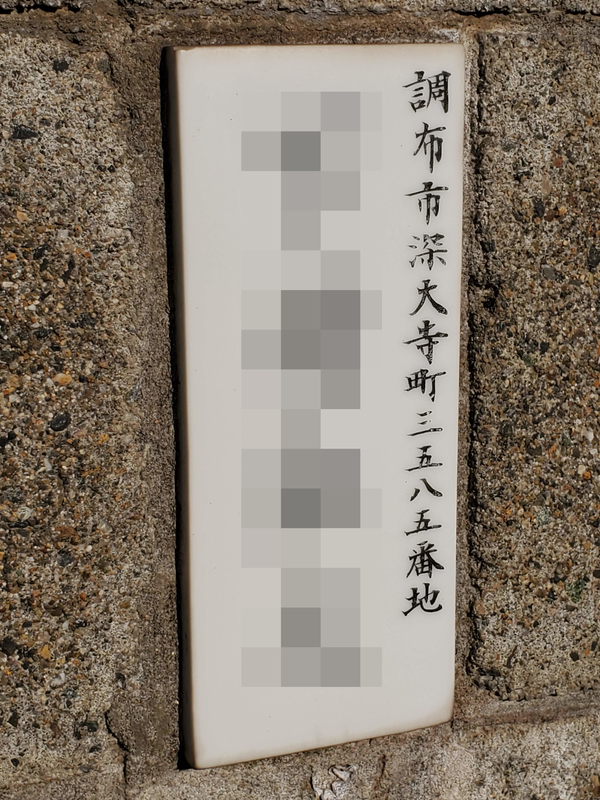

発見場所 東京都調布市調布ヶ丘3丁目

左のは住所をテープで消した跡がある。

「町」が抜けているが、付け忘れか?

1889(明治22)年

市制・町村制が施行され、三鷹の飛び地を除く深大寺村は近隣の佐須(さず)村、柴崎村、大町村、金子村、入間(いりま)村、下仙川村、北野村の一部と合併して、より大きな村に生まれ変わることになった。

面積では旧深大寺村が群を抜いて大きかったのだが、その名を踏襲すると、他の村は吸収合併されたようなるので、「じんだい」の音を残し、「かみよ」とも読める「神代村」という新しい村名が採用されたといわれている。

神代村は1952(昭和27)年に町制が施行され、1955年、南側の調布町と合併して調布市となった。

1959年(昭和34年)

町名地番整理事業により深大寺元町、深大寺北町、深大寺南町、深大寺東町が成立。

西町がないのは何故だ?

調布市では「町」を「まち」と読む場合や「ちょう」と読む場合がある。

まぎわらしいなあ。

調布市の歴史

1889年 4月1日

町村制施行により、神奈川県北多摩郡に現在の市域にあたる以下の2町村が発足。 調布町(布田小島分村、上石原村、下石原村、上布田村、下布田村、国領宿、上ヶ給村、飛田給村が合併)

神代村(深大寺村、佐須村、金子村、柴崎村、下仙川村、入間村、大町村の全域および北野村の一部が合併)

1893年 4月1日

三多摩地区が神奈川県から東京府に移管される。

1943年7月1日

東京都制施行。

1952年11月3日

町制施行により、神代村が神代町に。

1955年 4月1日

調布町と神代町が合併し、市制施行。調布市となる。

大田区に東京都内屈指の高級住宅街として知られる田園調布があるが、調布つながりで調べてみた。

1889年の段階では現調布市が「北多摩郡調布町」で、大田区の方が「荏原郡調布村」だった。1928年に町に昇格したが、先輩の調布町に遠慮して「東調布町」を名乗った。

4年後の1932年には東京市に組み込まれ、大森区(現大田区)田園調布となる。