東京都西東京市を探索していたら、名称は異なるが、二つの六角地蔵があった。

「石幢」とは何だろう?

埼玉県戸田市のホームページに詳しく載っていたので、引用させていただいた。

サンスクリットのパーターカーを写したものともいわれ、幢も幡もともに武将・聖者の標識で、仏さまの降魔威徳の標識となったものである」(若林隆光「仏具を見る」『大法輪』46-1)とされます。

石幢とは右の幢幡が六組や八組集合形となって石造物に作られたものといわれています。

中国で盛んに作られた石幢はやがてわが国にも伝わり、鎌倉時代から供養塔として信仰の対象になって造塔され、一般的に六角幢が多いことから六面幢とよばれることもあります。

石幢には単制と重制の二種があって、六枚の板条の石(幢)を合わせて立て、その上に笠石、宝珠を置いた形が単制で、重制は基礎、幢身、中台、龕部、笠、宝珠と重ね立てた形をいい、見たところ石灯籠のような形をしています。

とのことだ。

①市指定第1号 石幢六角地蔵尊

発見日 2021年12月13日

所沢街道や鎌倉街道などが交差する五叉路である「六角地蔵尊交差点」脇にある。

菊の花とみかんが供えられていた。

供えられている花はしおれていたり、造花の場合もあるが、地元の方がお世話しているのだろう、こちらは新鮮な花が供えられていた。

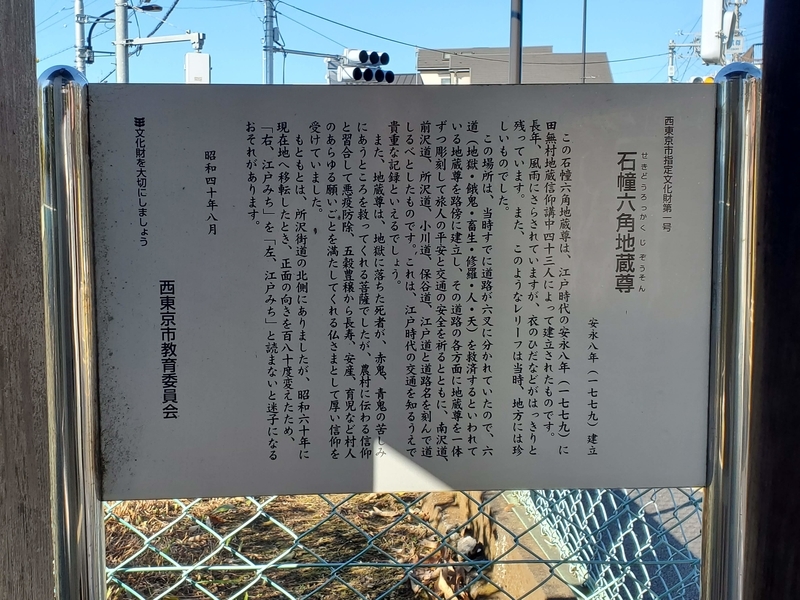

石幢六角地蔵尊説明板

石幢六角地蔵尊(せきどうろっかくじぞうそん)

安永八年(1779)建立

この石幢六角地蔵尊は、江戸時代の安永八年(1779)に田無村地蔵信仰講中四十三人によって建立されたものです。

長年、風雨にさらされていますが、衣のひだなどがはっきりと残っています。また、このようなレリーフは当時、地方には珍しいものでした。

この場所は、当時すでに道路が六叉に分かれていたので、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)を救済するといわれている地蔵尊を路傍に建立し、その道路の各方面に地蔵尊を一体ずつ彫刻して旅人の平安と交通の安全を祈るとももに、南沢道、前沢道、所沢道、小川道、保谷道、江戸道と道路名を刻んで道しるべとしたものです。これは、江戸時代の交通を知る上で貴重な記録といえるでしょう。

また、地蔵尊は、地獄に落ちた死者が、赤鬼、青鬼の苦しみにあうところを救ってくれる菩薩でしたが、農村に伝わる信仰と習合して悪疫防除、五穀豊穣から長寿、安産、育児など村人のあらゆる願いごとを満たしてくれる仏さまとして厚い信仰を受けていました。

もともとは、所沢街道の北側にありましたが、昭和六十年に現在地へ移転したとき、正面の向きを百八十度変えたため、「右、江戸みち」を「左、江戸みち」と読まないと迷子になるおそれがあります。

昭和四十年八月

令和元(2019)年6月1日発行の第217号の「西東京市公民館だより」に以下の記載があった。

地蔵尊の足元には「右江戸みち」「同小川みち」「同所沢みち」「同南沢みち」「同前沢みち」「同保谷みち」と六道に面して、それぞれの方向に満ちるべが刻まれている。

交差点にあった地蔵尊は、トラック等にひっかれられたり、倒されたりするなどして傷つけられたため、昭和36(1961)年に小さなお堂が建てられ、昭和59(1984)年に現在の場所に移された。

西東京市教育委員会の説明版と移転した年が1年異なっているが、どちらが正しいのだろうか?

『「右、江戸みち」を「左、江戸みち」と読まないと迷子になるおそれがあります。』とあるが、移転してから、これを見て、方向を確認する人などいないだろう。書き方を変えた方がいいのではないか?

そもそも小さく彫られて、目立たない。当時はこれでも役に立ったのだろうかと疑問がわく。

でも、なぜ正面の向きを百八十度変えてしまったのだろうか?

当時の担当者は方向音痴だったのか?

2021年12月18日追記

上記でクレームめいたことを書いてしまったが、もしかしたら、裏側にトラック等にひっかれられたり、倒された傷があり、傷が目立たない面を正面にしたのかもしれない。

そうであったら、上記で書いたことは撤回するが、真相はいかに?

石幢六角地蔵尊お堂

この鎌倉街道の標識の名称は、道路行政の側が地域住民から愛称を募った結果らしい。

関東地方には、上道(武蔵国)、中道、下道3本の幹線があった。多摩地域のルートは上道で、鎌倉から、町田、府中、東松山を経て、所沢へと通じていた。幹線以外にも多くの脇街道が存在していた。西東京市域の横山道は、現小平市で上道に繋がっていたので、そのひとつと考えられている。

細かく調べてみたら、現在は、青梅街道沿いのドラッグストアのクリエイトエス・ディ西東京芝久保店(西東京市芝久保町4-4-11)脇に入ったところから、石幢六角地蔵尊までの道路が鎌倉街道と呼ばれている。その距離は約1.38kmだった。

この先は田無演習林(東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林田無演習林)になっていて、道が途切れているが、田無演習林東側の現田無二中のところから東北に延びる横山道がある。田無演習林ができる前は二つの道は繋がっていたと見られる。

横山道の横山は八王子の宿場であった地名である横山宿のことだ。

18世紀初頭の宝永年間に作られた絵図によると、日光街道千住宿から西に延びる横山道は当時の田無村で二手に分かれる。手前で南へ向かうのが府中道(ふちゅうみち)、南西へ向かうと甲州街道の八王子や東海道の平塚、大礒に至る。その分岐点は田無演習林の中にあり、昭和初期、田無町が国に用地を売ったことで道も消えたという。

このように調べてみると、鎌倉街道とあるが、どうやら鎌倉街道の脇道である横山道が正しいようである。

②市指定第22号六角地蔵石幢

発見日 2021年12月13日

(正面下部左)「北ハ …道」、(左1面)「東ハ ねりま道」、(左2面)「南ハ 志んたい寺道」/6つの面の頂部に地蔵立像を浮彫り

六角地蔵石幢説明版

六角地蔵石幢

寛政七年(一七九五)建立

この石幢は、ほぼ正六角の石柱で、各面の上部に六体地蔵菩薩立像を浮彫りにし、その下に銘文を施しています。

「つや」という女性と「光山童子」の菩提を供養するために、野口助右衛門と秋元十右衛門が、江戸市ヶ谷田町の石工角田屋に注文して建立しました。富士街道と深大寺道が交差するところに立ち、道標を兼ねています。

西浦地蔵講が毎年七月二十四日に供養しています。

「つや」「光山童子」「秋元十右衛門」「江戸市ヶ谷田町の石工角田屋」を調べてみたが、情報は見つからなかった。

「野口助右衛門」江戸時代どこにもいそうな名前で、同姓同名かもしれないが、佐賀県神埼市の吉備津神社の鳥居の制作者に石工「野口助右衛門」とある。天明6年(1786)に建立された鳥居だそうなので、時代的には近いが、石工ということと佐賀藩ということから別人だろう。

六角地蔵石幢お堂

六角地蔵石幢左側の道路は深大寺道で、少し先に西武新宿線の「柳沢第2号踏切」がある。

この六角地蔵石幢前の道路は、富士街道だ。

かつて下練馬村で川越街道から分かれ(現在の北町若木トンネル上)、府中宿へ向かう往来が「ふじ大山道」、「富士街道」、「行者街道」の名で呼ばれるようになった。由来は相模国大山にある大山阿夫利神社や富士山への参詣者が通ったことによる。ふじ大山道は江戸時代の呼称で、明治期からは富士街道と称された。