事前調査不足で北本駅に着くまで存在を知らなかったので、訪問する予定はなかったのだが、北本駅の駅前にあった観光案内図を見ていたら、訪問したくなってしまった。

駅からまっすぐ行けば早かったようなのだが、いつものように寄り道ばかりしていたのでここまで到着するのにかなり時間がかかってしまった。

地図にはなかったので、伝鎌倉街道があるとは現地に着くまで知らなかった。

訪問日 2023年3月9日

伝鎌倉街道

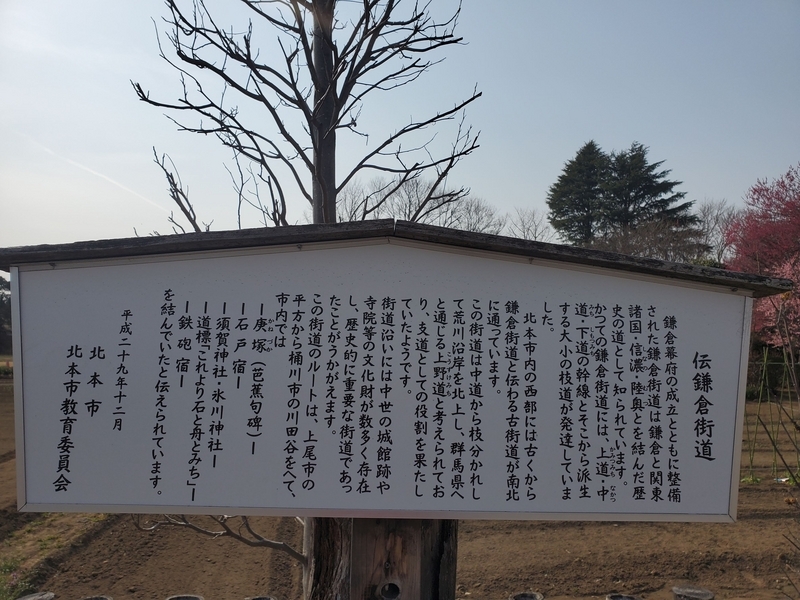

鎌倉幕府の成立とともに整備された鎌倉街道は鎌倉と関東諸国・信濃・陸奥とを結んだ歴史の道として知られています。かつての鎌倉街道には、上道・中道・下道の幹線とそこから派生する大小の枝道が発達していました。

北本市内の西部には、古くから鎌倉街道と伝わる古街道が南北に通っています。

この街道は中道から枝分かれして荒川沿岸を北上し、群馬県へと通じる上野道と考えられており、支道としての役割を果たしていたようです。

街道沿いには中世の城館跡や寺院等の文化財が数多く存在し、歴史的に重要な街道であったことがうかがえます。

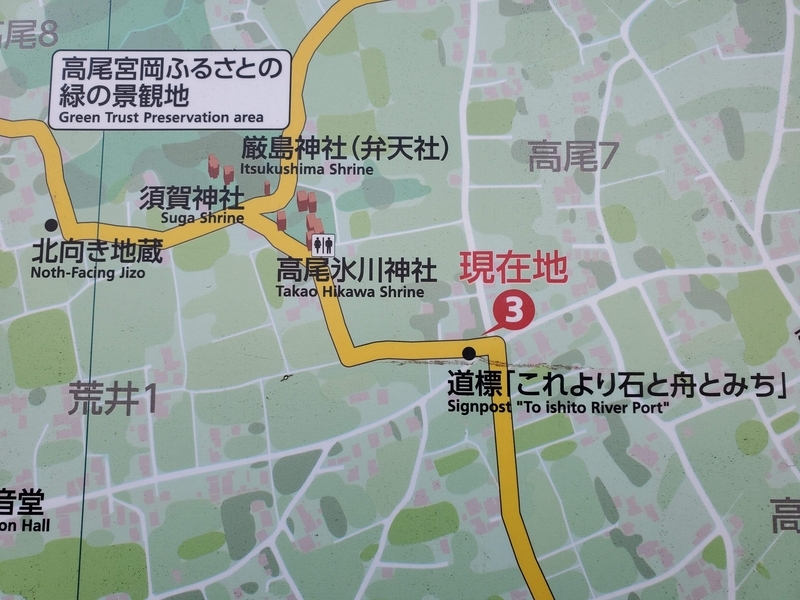

この街道のルートは、上尾市の平方から桶川市の川田谷をへて、市内では庚塚(芭蕉句碑)─石戸宿─須賀神社・氷川神社─道標「これより石と舟とミち」─鉄砲宿を結んでいたと伝えられています。

平成二十九年十二月

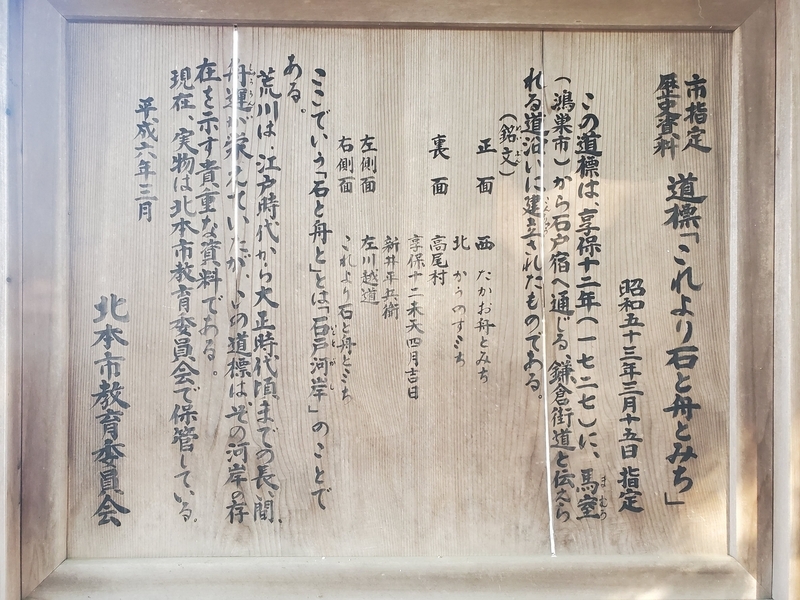

市指定歴史資料 道標「これより石と舟とみち」

昭和五十三年三月十五日指定

昭和五十三年三月十五日指定

この道標は、享保十二年(一七二七)に、馬室(鴻巣市)から石戸宿へ通じる、鎌倉街道と伝えられる道沿いに建立されたものである。

(銘文)

正 面 西 たかお舟とみち

北 かうのすミち

裏 面 高尾村

享保十二未天四月吉日

新井平兵衛

左側面 左川越道

右側面 これより石と舟とミち

ここでいう「石と舟と」とは「石戸河岸」のことである。

荒川は、江戸時代から大正時代頃までの長い間、舟運が栄えていたが、この道標は、その河岸の存在を示す貴重な資料である。

現在、実物は北本市教育委員会で保管している。

平成六年三月

正面

裏面

左側面

右側面

見た瞬間レプリカだと思った。

本物は見たことがないのだが、もう少しらしく作ってほしかったと思う。

がっかりだ。

しかし、桜が満開だったので、許してあげることにしよう。