本日(2022年1月15日)は、東京駅を起点に赤坂にあるはずの旧町名の探索と、千代田区に二基しかないという庚申塔を探索しに、麹町の心法寺と神田須田町の柳森神社を訪問してきた。

総歩数 26,030歩

順位 437位/20,757

四ツ谷駅麹町口の「サンサン広場」にある、少女と少年のブロンズ像

タイトル「トンボ釣り」

伊佐周(いさ あまね)氏作

幼い弟を連れた少女が枝に止まったトンボを、人差し指を回しながらとろうとしているらしいが、少女の目が正面を見ているようで、トンボを見ていない。これは、トンボと目を合わせないためだろうか?

弟は不自然に少女の手をつかみ、全然違う方向を向いていて、関心がないようだ。

このブロンズ像は1991年、地域の美化活動に取り組む地元の住民や商店約140社でつくる「麹町地区環境整備協議会」が新宿通り1キロほどの拡幅に合わせて建てたもので、全部で6体あるそうだ。オフィス化が進む中でも温かみのある街にという願いを込めているとのこと。

他の5体も近くにあったのだろうが、目に入らず、この「トンボ釣り」だけが目に入った。

この「トンボ釣り」の像は道央自動車道の砂川サービスエリア(上り線)にも設置されているそうだ。

千代田区旧町名表示板「麹町六丁目」

江戸時代以前、このあたりは矢部村または横山村と呼ばれていましたが、徳川家康が江戸に入った後に町屋となり、麹町(こうじまち)となりました。

この界隈(かいわい)が麹町と名付けられた由来については諸説あります。町内に「小路(こうじ)」が多かったためとも、米や麦、大豆などの穀物を発酵させた「麹(こうじ)」をつくる家があったためとも、また武蔵国府(むさしこくふ)へと向かう「国府路(こうじ)」があったからともいわれています。

江戸時代には、現在の麹町大通り(新宿通り)沿いに町屋があるほかは、寺社地と武家屋敷がありました。

安政(あんせい)三年(1856年)には、この絵図にも見られるように、町屋のほかに常仙寺(じょうせんじ)、心法寺(しんぽうじ)、尾張(おわり)名古屋藩徳川家中屋敷(なかやしき)、四ツ谷御門(よつやごもん)などがありました。このうち常仙寺は、別名「寅薬師(とらやくし)」と呼ばれ、境内(けいだい)の様子が「江戸名所図会(えどめいしょずえ)」にも描かれています(明治の末に杉並区へ移転)。慶長(けいちょう)二年(1597年)に開山したとされる心法寺は、現在も町内にあり、信仰を集めています。

明治時代に入ると、ここは印刷所や旅館、麹町勧工場(かんこうば)などが立ち並ぶ商店街となりました。

設置年月日:平成16年6月26日

所在地:麹町六丁目4番地

※「勧工場(かんこうば)」とは明治・大正期に、多くの商店が一つの建物の中に商品を並べて販売した、百貨店の前身のようなもの。

千代田区旧町名表示板「麹町六丁目」に記述されている「心法寺」に庚申塔があるという情報を得て、訪問してきた。

発見日 2022年1月15日

発見場所 東京都千代田区麹町6-4-2

六臂青面金剛像全体

「宝暦二壬申年九月吉日」(1752年)造立

説明版は以前、庚申塔単独のものが設置されていたようだが、左隣にある梵鐘の説明と合体されたようだ。

六臂青面金剛像上部

上方に日月、頂に髑髏、右本手に宝剣、左本手にショケラ、右手に鉾、左手に法輪、右下手に矢、左下手に弓。

顔は三眼だったようだが、三つ眼は欠け落ちている。

「ほこ」の字は矛・戈・鉾・鋒・戟といくつかあるようだ。

左本手のショケラ。

ショケラは「半裸の女人」が普通だが、ワンピースを着ているように見える。

帯無しの浴衣なのか?

江戸時代にもこのような着物があったのだろうか?

右下手の矢

矢尻がハート型の矢

下部

踏まれている邪鬼と左右に雄鶏と雌鶏。

邪鬼は東京大空襲の戦火のためか、とろけているようだ。

三猿は、とろけたり欠けたりしている。

桃が一緒に彫られている。

桃は古くから邪気を払うとされ、また桃の葉をしぼった汁を飲むと庚申信仰の目的である三尸虫を除くという俗説があった。

三猿と一緒に桃が彫られているのは珍しいそうだ。

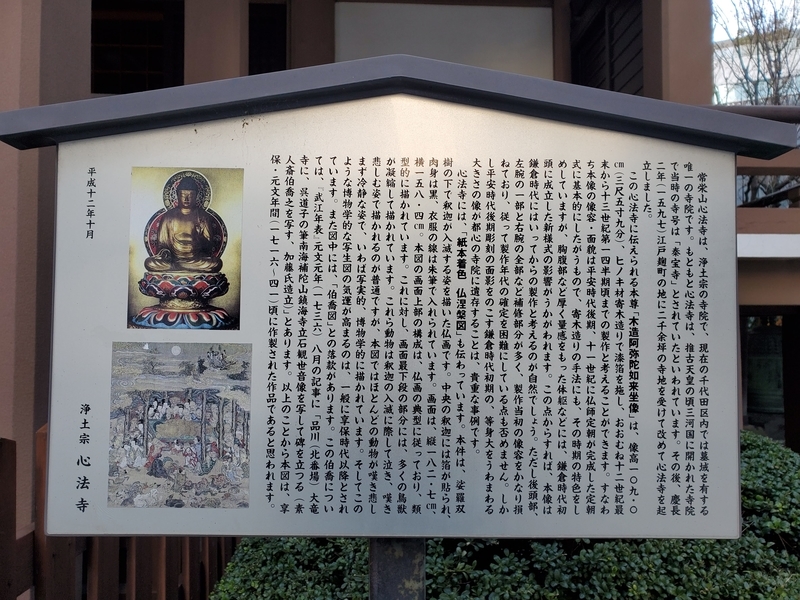

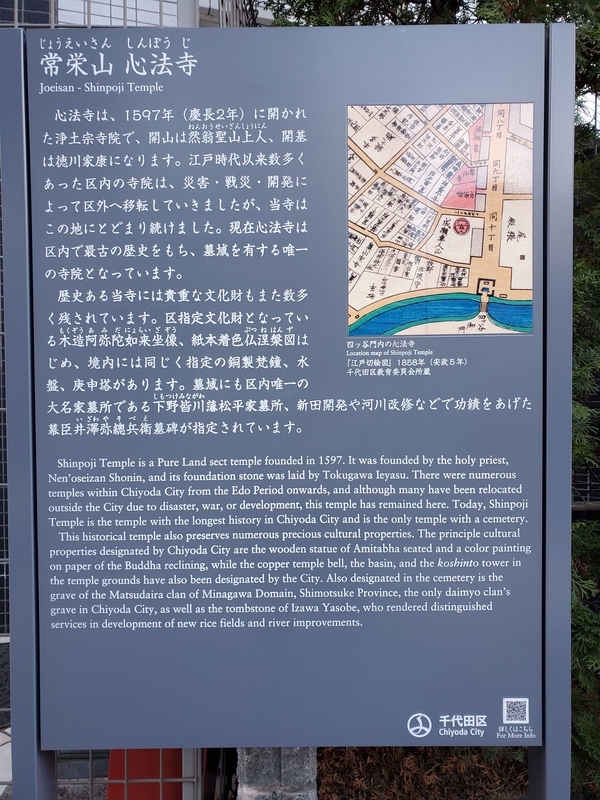

千代田区で唯一墓域を有している寺 「心法寺」

建物だけを見ると江戸時代のみじんも感じられない。

新宿通りを四谷から半蔵門方面に向かって、約200メートルいった左側に心法寺があります。宗旨は浄土宗で、三河国の秦宝寺から天正18年(1590)に徳川家康といっしょに江戸に来た然翁聖山和尚が創始者です。

三河に帰ろうとした和尚を家康が引きとめ、代わりに市ヶ谷に広い寺地を与えましたが、和尚はこれを断り、慶長2年(1597)に今の場所にお堂をたてました。「衣食が十分だと僧侶が怠け者になり、仏に仕えることがいやになる」ということと「江戸に移住した町人たちのために大衆的なお寺にしたい」というのがその理由でしした。この希望はかなえられえ、大名や旗本が檀家になることを断り、町人たちのためのお寺として発展していきました。しかし、幕末には、武家の檀家もしだいに増えていきました。

天保9年(1838)心法寺から出火し、寺と麹町の広い部分が焼けました。隣の尾張藩中屋敷からの檀家が多かった関係で天保11年(1840)に中屋敷内御殿が払い下げられ、弘化4年(1847)に復興しました。江戸時代には「心法寺のえん魔さま」は有名だったそうです。しかし、この建物も東京大空襲で焼けてしまいました。

心法寺の墓地には、酒樽の形の墓や、いろいろ面白い墓石があり、考証家として知られた竹尾善筑の墓もあります。

梵鐘

平成10年(1998)4月指定

この梵鐘は銘文にある通り延宝4年(1676)に鋳造されました。『新撰東京名所図会』によれば、心法寺開山の然翁上人が慶長2年(1597)の起立当時、三河国の秦宝寺から本尊・堂宇などとともに梵鐘を持ち込み、しばらく心法寺で使用したが、この梵鐘が破損した為、5世寂誉上人が改めて鋳造し直すこととし、延宝4年(1676)中、自坊において鋳造した、とされたいます。

本銅製梵鐘は、通高164.0cm、駒の爪の下端の周が269.5cm、口径85.8cmになり、竜頭は高31.0cm、髪、角、耳ともに大きく、頭髪から連なるように中央に火焔宝珠を据えています。乳については、直径3.8cm、高1.6cmの二段盛り茸形で、4面ある乳の間に5列×5行で各25個、さらに4ヶ所ある縦帯の上部に各2個づつ、合計108個を鐘面に施しています。全体的に、江戸時代の梵鐘としては大きな部類の梵鐘であり、形姿の点では比較的長身・細身の形であるといえます。

鐘名にある「冶工」椎名伊豫藤原吉寛は、神田鍋町に居住した御鋳物師で、神田鍋町に、かなり大きな工房を構えていたものとされています。椎名伊豫藤原吉寛(あるいは良寛)は、延宝年間(1673~1681)から元禄年間(1688~1704)ころに活動し、江戸の鋳物師として比類無いほどの作品例を残しました。彼の作品で、千代田区周辺に現存している銅製梵鐘としては、

増上寺 港区 延宝元年(1673)

三宝寺 練馬区 延宝3年(1675)

寛永寺 台東区 延宝9年(1681)

西迎寺 新宿区 貞享3年(1686)

宝憧院 大田区 延宝9年(1681)

長明寺 台東区 天和2年(1682)

天真寺 港区 貞享4年(1687)

東海寺 品川区 元禄5年(1692)

などが挙げられます。

ほかに鐘名についていえば、実に多くの人名が線刻されているのが目につきます。これらはこの梵鐘を鋳造するに際して喜捨をなした人々であると思われます。これらの人名の中には、①姓の有るもの、②姓の無いもの、③女性のもの、④法名などが混在し、また人名のほかにも「当町念仏講中」、「八丁目念仏講中廿人」、「念仏講中」などともあり、様々な人々がこの梵鐘の鋳造に関わったことを伝えてくれます。なお池の間には、「武州豊島郡江戸市谷之荘山野手常栄山天性院心法寺」との銘文もあり、これは「山の手」という地名の比較的早い使用例として、東京の地名を知る上でも資料的価値が高いといえます。

この「銅製梵鐘」は、区内に伝来し現存する数少ない江戸時代の工芸品の一つであり、また江戸時代の梵鐘としては優れた作例で、さらにはかつての千代田区域に居住した鋳物師の作品であるなど、千代田区の歴史を考える上で欠くことのできない貴重な資料です。

平成11年(1999)3月 千代田区教育委員会

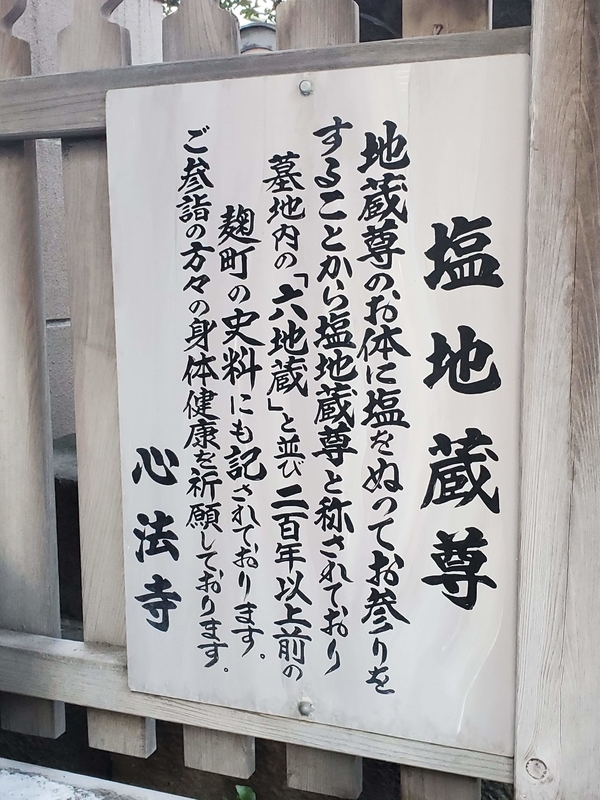

塩地蔵尊

地蔵尊のお体に塩をぬってお参りをすることから塩地蔵尊と称されており、墓地内の「六地蔵」と並び二百年以上前の麹町の史料にも記されております

「塩地蔵」は、本堂に向かって左手に2体小屋囲いされている。塩化作用でお地蔵さまの顔もからだもとろけてしまっている。もともとは墓地にあったそうだが、40年以上前、本堂の新築時に現在地に移し、新しい地蔵を加えて2体にしたそうだ。新しい地蔵のお顔も目鼻立ちが無くなりつつある。

タッパーに塩は入っていなかったので、お参りできなかった。

心法寺の今年の一句?

と志さんの俳句だろうか?