新年特別企画!

見えにくい、わかりにくいところにある三大カテゴリーを有する家屋のアイテム大放出!

とキャッチフレーズを考えてみた。

発見場所はすべて東京都渋谷区猿楽町の同じ家屋(旧店舗)だ。

猿楽町は「さるがくちょう」と読む。

千代田区にも「神田猿楽町」という町名が存在している。

1軒の家屋に琺瑯町名看板と電力プレートが設置されているのは、珍しいことだ。

③の旧町名は表札等があったわけではないのでおまけ。

②、③は最初発見した時は、雨の日で傘が邪魔で、うまく撮れなかった。

再訪しても、ガラスの反射でよく撮れなかったので、2022年1月4日再々訪して、撮り直すした。

反射しないように撮るには、ガラス面にスマホのカメラをくっつけて撮ると、反射しにくく、写真が撮れるという情報を得て、試してみたところ、うまく撮れたのではないかと思う。

結構人通りがある道なので、周りから見ると、この人は何しているのだろうと思われているだろうなと思いつつ、気にしないで、撮影に挑んだ。

①琺瑯町名看板

発見日 2020年9月3日

何回か猿楽町を訪問し、隅から隅まで歩いたが、中々見つからなかったこの琺瑯町名看板。

見つからなかったはずだ。

普通に道を歩いていては気が付かない。

道沿いにはなく、この家屋の塀の中の家屋の横に設置されていたのだ。

あきらめなくてよかった。

最初発見した時(2020年9月3日)は、塀の外からしか撮れなかったのだが、この日(2020年12月12日)は、たまたま庭への入口が開いていたので、このような写真を撮ることができた。

この日以来この門が開いているのは見たことがない。

調べてみたところ、くぼしま寝具店は現存していないでようだ。

②電力プレート

発見日 2021年12月7日(撮影日2022年1月4日)

サルガク-7

この建物に電力プレートが設置されていることにずっと気が付かなかった。

まさか、ショーウインドーの中に電力プレートが設置されているとは、気が付かなくても当然だろう。

他にもいくつか金属プレートが設置されていた。

③旧町名

発見日 2021年12月7日(撮影日2022年1月4日)

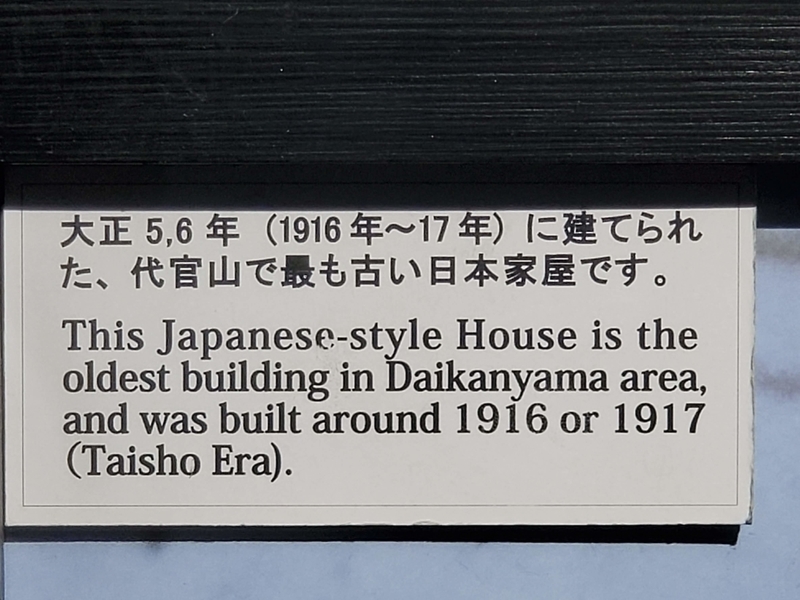

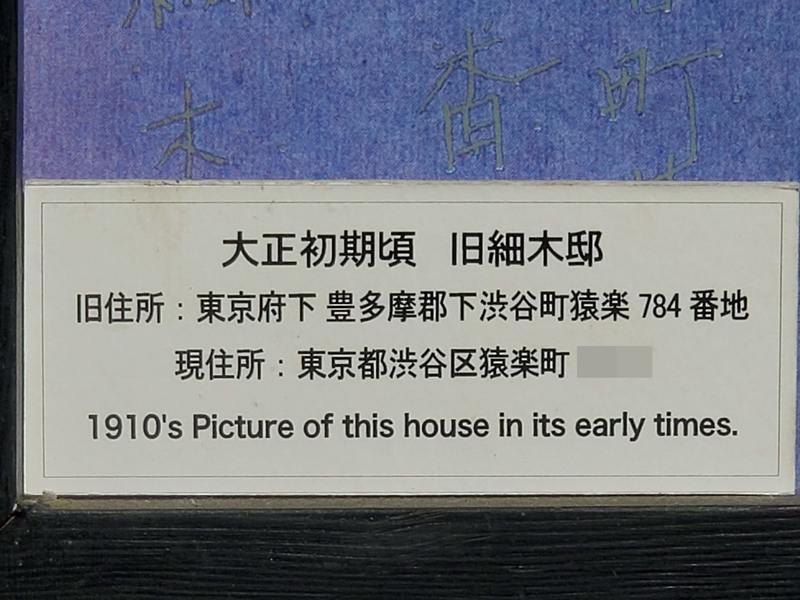

ショーウィンドーの中に飾られていた家屋の写真の説明書きに旧町名が記載されていた。

中央に柱の影が写ってしまった。

晴れているとこのようになってしまうことがある。

写真を撮るのは晴れの日より曇りの日の方が適している場合がある。

現住所(マスキングしている)からすると、この家屋のようだが、現在と全然異なる風景が広がっている。

大正5,6年に建てられたということになると、国の重要文化財になっている旧朝倉家住宅(猿楽町29-20)が大正8年なので、それより古い家屋になる。

※旧朝倉邸(文化遺産オンラインより)

朝倉家は,明治以降,精米業をはじめ,米穀販売や土地経営により発展した家で,住宅は,猿楽町の南西斜面を利用して大正8年に建設された。宅地中央に主屋が南面して建ち,西に土蔵,東方に庭門や附属屋がある。

主屋は,一部2階建の主体部を中心に,奥に座敷部や茶室,土蔵を連ね,家族室,台所,内玄関なども備えている。

旧朝倉家住宅は,接客のための御殿,内向きの座敷,茶室など,機能に応じ異なる意匠でまとめられた良質の建物と,これと一体となった庭園が保存され,東京中心部に残る関東大震災以前に遡る数少ない大正期の和風住宅として貴重である。また,都市化が急速に進んでいた周縁部に営まれた住宅として,近代における和風住宅の展開を知る上でも重要である。

他に立派な門松が飾られている写真が飾られていた。

これも大正時代のものなのだろうか?

女性と男性の着物と右側の門松がカラーになっているように見える。

加工したのだろうか?

地名の由来(渋谷区ホームページより)

鎌倉時代に、源頼朝がこの地で猿楽を催し、その道具を埋めたから、と言われています。

また、ここが風景の良い所だったので、昔、長者が宴を行い心のウサを晴らしたので「去ヶ苦」と言われ、後に「猿楽」と記すようになった、とも伝えられています。

いずれにしろ、猿楽塚という塚が地名の由来です。

以下はWikipediaより

古墳時代末期の円墳、猿楽塚に由来する。塚の由来には諸説ある。塚の上からは遠くの山々を望むことができたことから斥候(ものみ)塚、去我苦塚とも呼ばれた。

もともと大小2基があり、間を鎌倉街道が通っていた。大正時代朝倉家がそのうちの一つを打ち壊したところ武具が見つかり、その後当主と作業をした親方が奇病に取り付かれ、武具を埋め戻したところまもなく快復したことから、残された塚の上に猿楽神社が創建された。現在、ヒルサイドテラス内に残っている。

この説明を見て、以前、猿楽神社に訪問したことがあることを思い出した。

今後この辺りを探索した時に、ここを再訪してみよう。