ひだまり荘のブースに気になるものを見つけた。

※ひだまり荘

タワマンを愛し、タワマンに愛された男

この永瀬財地が住む家がココ「ひだまり荘」!!

タワマンじゃないのかって?ご安心を。

いつの日か必ずタワマンに戻ってみせますから!

・・・ま、正直な話、ここでの暮らしも

意外と好きなんだけどね。

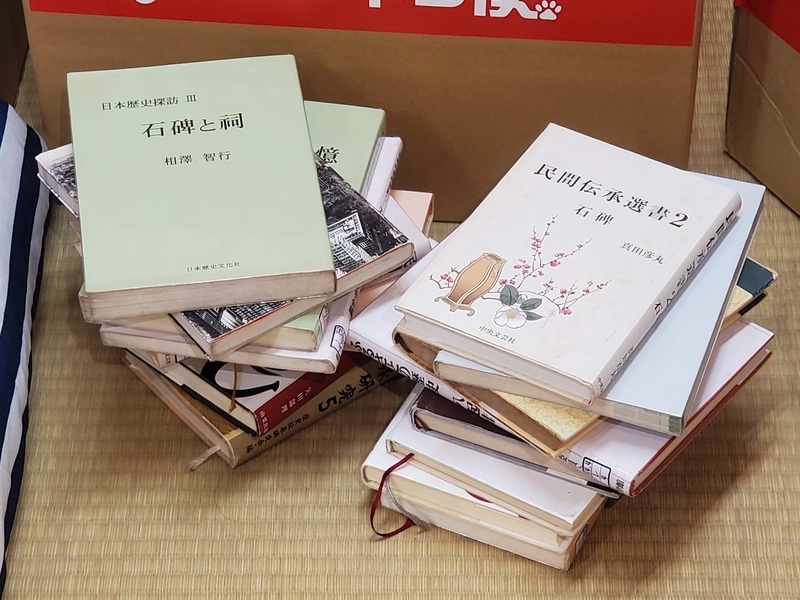

気になったものとは小道具の本。

タイトル、著者、出版社はすべて架空なのだろうけれど、よく作ったね。

それらの中にページが開かれているものがあった。

「願わず語らずの碑」のページだ。

得意先の地鎮祭に参加した永瀬は、客のテンションに影響するとして、その土地に祀ってあった祠を独断で取り壊す。「願わず語らずの碑」は自然にではない、CGを使って祠から解放された疫病神のパワーで壊れた。(マンガだと、祠も石碑も、スコップ&蹴りで永瀬が壊したらしい。)

それ以来、嘘をつこうとすると、どこからか顔に風が吹き、本音を隠していられなくなってしまう。

というくだりの重要なアイテムだ。

正直不動産1の第2話の中で、

タワマンで冴子(小沢真珠)と桃華(石川瑠華)、2人の女にどっちと付き合うかと迫られ、どっちとも付き合う気がない。そんなことどうだっていいと本音を言ってしまった永瀬財地(山下智久)は2人に刺される!

それは夢だった。

タワマンから引っ越した貧乏アパートで、永瀬が民間伝承の本を読んでいる。

というシーンがある。

さあ、ここからはその永瀬が読んでいた本を詳細を見ていくことにしよう。

タイトルは『伝説と民間伝承』(日本民間伝承学会編)。

ページ数が書かれていないのが気になる。

このページ数、ページ番号のことを業界用語で「ノンブル」というらしい。ノンブルはフランス語で「ナンバー(nombre)」を表す言葉とのこと。

ページ番号をつけることを、「ノンブルを振る」ともいうのだとか。

でも由来は不明らしい。

「レファレンス協同データベース」にいろいろ書かれていた。

右側のページ

願はず語らずの碑 東京都八起市

江戸時代、災いの神を封じるために高僧が建てた石碑

江戸時代中期、天明二(1782)年から天明八(1788)年にかけ、東北地方に端を発した悪天候や冷害は農作物に壊滅的な被害をもたらした。享保の飢饉、天保の飢饉と合わせて三代飢饉とされる、天明の大飢饉である。天明三年三月十二日に岩木山、七月六日には浅間山が噴火し、各地に火山灰を降らせた。火山灰による被害と日照量の低下は冷害をもたらし、翌年から各地で深刻な飢餓状態を引き起こした。飢餓と共に疫病の流行もあり、各地で餓死、行き倒れ、病死が続出。なかでも関東、奥羽地方は犬猫、あるいは人肉すら食うという惨状を呈した。全国で九十万人を超える死者を出したとされる。農村部から逃げ出した農民は都市部へ流入し治安が悪化。またこれによる米価の高騰で江戸や大坂で打ちこわしが頻発し、やがて全国へ波及した。この混乱が老中田沼意次の失脚

を早め、松平定信による寛政の改革が進められる。

この時代、武蔵国では災いの神の仕業との噂が広まる。災いの神の呟く言葉は現実となり、長雨や干ばつ、疫病などで人々に様々な被害をもたらした。

「願はず語らずの碑」は災いの神を封じるため、江戸時代に高僧が建てた石碑。祠と石碑の前で不遜な態度をとる者は祟られ、嘘をつく事ができなくなると言い伝えられている。

石碑の表に彫られた「願はず語らず」の文字

左側のページ

顕雲

(1745~1825)

江戸日本橋の呉服店・三國屋の番頭、左衛門の六男として神田に生まれる。

十三歳の時に出家し、桂恩寺の住職・延慶に密教と梵語を学ぶ。

その後高野山や各地で修行を重ね、二十七歳の時に武蔵国に戻り、佳恩寺の住職となる。

天明の大飢饉の際に人々の惨状をみかね、災害の原因を仏法に照らして究明し、災難を止める方途を探るべく高野山での三十日間の荒業を行う。

伝えによれば二十九日目の夜に災いの神が現れ、一〇八の問答の末これを封じた。

八起市の民家の庭で見つかった石碑と洞

祠の裏に「天明七年九月」 「顕雲」の表記

八起市・桂恩寺に残る雲の肖像画

本に書かれているなんて、本当にあったの?と思ってしまうね。

実際、調べてしまった。

すると、ヒットしたのだ。

えっ!

あるの?

よく見たらドラマのものだった。

当然、タイトルの本も学会も実在しないし、顕雲という僧侶も桂恩寺という寺も存在しないけれど、この本は本当によくできている。

2024年3月5日再訪する。

展示品は特に変わっていないようだ。

あれ?

ゆたんぽの位置が変わっている。

だけじゃなかった!

何と本が閉じられていた!!

タイトルは確認できるようになった。

しかし・・・。

スタッフの方に「以前は開かれていたんですけど。」と聞いたが、「今はこうなっていいるので。」と触れられないそうだ。

それから「ここにある本のタイトルを知りたいのですけど。」と聞いてみる。「動かすということですよね。」「番組のスタッフがこのように並べているので、動かせないんです。」「周りから撮れませんか?」

そうだよね。ダメもとで聞いたのだが、やはりだめだった。

重ねられている本のタイトル等を確認するためにいろいろな方向から撮ってみた。

誰かいたら変な奴だと思われるだろうが、幸い誰もいなかったので、撮りまくった。

いたのかもしれないが気にしないで撮っていた。

このように結構頑張って撮ったのだが、段ボールが邪魔で全く確認できない本があったのは残念だった。

置かれていた本のタイトル等をわかる範囲で一覧にしてみた。

どのようにこれらの架空の本のタイトル、著者、出版社を考えるのだろう?

検索してみるといくつかヒットするものもあったので、現存していた、または現存しているタイトル、著者、出版社を参考にしているものもあるのかもしれない。

現存しているものをそのまま使ってもいいと思うのだが、NHKだからだめなのか?

ありそうでないものを考えて作るのは大変そう。

特に「伝説と民間伝承」の表紙は布クロスというのだろうか紙ではなく、文字も金色。結構こだわって作られた感じがする。

ほとんど使われることがないものなのにこのこだわり。

製作スタッフに脱帽だね。