2022年6月28日、市谷加賀町のナンバーくん住所プレートの目撃情報があったので、探しに行ってきたが、建物は解体されており、消滅した模様。

仕方ないので、周辺をぶらぶらしてきた。

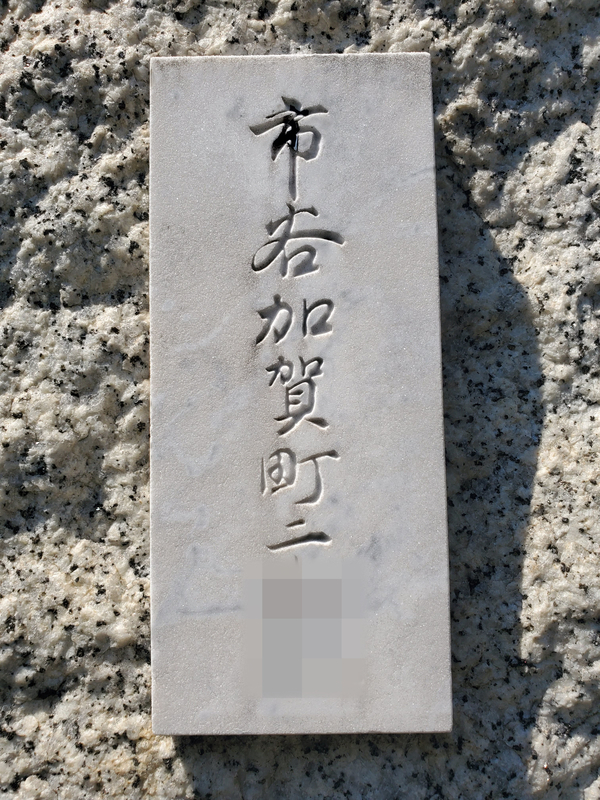

今回はほぼ1年間前に発見した戦前から存在していると思われる旧町名「牛込區市谷加賀町」と今回の訪問で市谷加賀町で気になったものを紹介しよう。

発見日 2021年7月8日

発見場所 東京都新宿区市谷加賀町

結構わかりにくい場所に設置されていた。

今回再訪した際もどこにあったか忘れてしまったくらいだ。

旧町名?

町が付いているし、表札の材質が古い表札でよく見かけるものなので旧町名と勘違いしてしまった。

歴史

1943(昭和18)年7月1日

東京都牛込区に所属。

1947(昭和22)年3月15日

東京都新宿区に所属。

1984(昭和59)年11月5日

住居表示の実施により、一丁目に二丁目と市谷本村町の極一部を併せて現行の一丁目とし、二丁目の大部分に市谷本村町、市谷柳町・市谷薬王寺町の極一部(道路のみ)を併せて現行の二丁目とした。

地名の由来

江戸時代初期の加賀藩主・前田光高夫人の屋敷があったことに因んでいる。

牛込第三中学校

学制改革により、1947年4月28日開校。当時は新宿区立津久戸小学校内に併設されていた。翌年の1948年、現在地の旧制府立第四中学校(現在の東京都立戸山高等学校)跡に校地が決定し、1951年に移転した。

東京都立(府立)第四中学校の跡

東京都立(府立)第四中学校の跡

都立四中は明治二十一年九月私立補充中学校として麹町区飯田町に開校した後、共立中学校、東京府城北尋常中学校と改称、同三十四年四月東京府立第四中学校となる。同三十七年一月には牛込区市ヶ谷加賀町の此の地に木造二階建ての校舎が建ち、以来明治・大正・昭和前期にわたる深井鑑一郎 校長の薫陶の下で、礼を基底とした人間教育と学問の基礎の確立を通して、世に「天下の四中」の名を得るに至った。

時が移り第二次大戦の末期、昭和二十年三月十日および四月十三日の大空襲により明治以来の校舎、講堂その他建物一切は灰燼に帰し、さらには敗戦後、学制改革もあって、昭和二十二年、二十三年における旧制中学五年生の卒業を最後に、都立第四中学校は六十年にわたるその歴史の幕を下した。併し不易流行の校風は、都立戸山高等学校に受け継がれ現在に至っている。最後の卒業生となった昭和十七年入学者一同、四中終焉五十周年を記念して此の碑を建てる

平成十年三月

昭和十七年入学者一同

お屋敷の塀

市谷加賀町の大地主なのであろう。

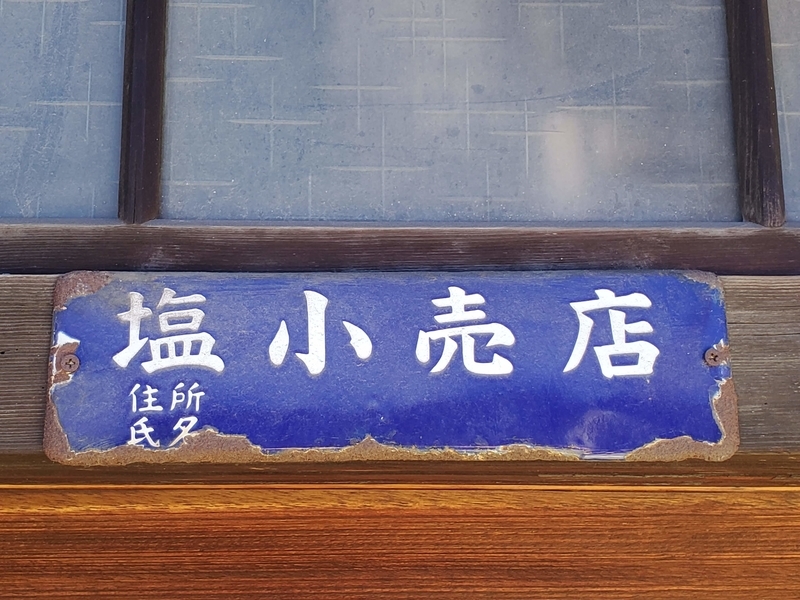

三安商店

右書きの店名表示。

以前見た時より「安」の文字の色が剥げているような気がする。

薄いグリーンの色がいい感じだ。

看板建築

見たことがない装飾だ。

文化住宅?

たぶん誰も住んでいない。

もじゃ屋敷に変身中。

柳田國男旧居跡

日本民俗学の父・柳田國男(1875~1962)は、現在、大妻女子大学加賀寮となって いるこの地にあった旧柳田宅で、小説家・水野葉舟の紹介により岩手県遠野市出身 の佐々木喜善(1886~1933)と出会い、佐々木が語った遠野に伝わる不思議な話を 119話にまとめ、明治43年(1910)に「遠野物語」として発表しました。

柳田は、明治8年(1875)兵庫県神崎郡福崎町に松岡家の六男として生まれ、15歳で 上京。青春期から文学に親しみ、田山花袋、島崎藤村、國木田独歩らと交流があり ました。東京帝国大学卒業後は農商務省に入り、翌年の明治34年(1901)に大審院 判事であった柳田直平の養嗣子として入籍し、昭和2年(1927)に世田谷区成城に 移るまでの27年間をこの地で生活しました。

「遠野物語」の話者となった佐々木は、当時早稲田大学在学中で、この旧柳田宅か ら徒歩で1時間弱の所(現在、凸版印刷株式会社トッパン小石川ビルがある文京区 水道1丁目)に下宿しており、毎月のように、柳田の求めに応じ旧柳田宅を訪れ遠野 の話をしました。

「遠野物語」は日本民俗学黎明の書として、また、日本近代文学の名著として、今な お多くの人に読み継がれています。

柳田家邸宅平面図

広い!

銀杏坂

銀杏坂(いちょうざか)

この道路の北側に旗本久貝家の屋敷があり、屋敷内に銀杏稲荷という社が古くからあったので銀杏坂とよんだという(『御府内備考』)

平成二十一年十二月 新宿区

市谷薬王寺町の中央部の七二と七五番の間を、市谷加賀町二丁目のほうから西へ下る坂で、坂下は通称薬王寺通りである。

2009年に新宿区が道路通称名を一般公募し 67路線の道路通称名が決定、銀杏坂通りもその一つとして標識が建てられた。

銀杏坂通り Ichozaka-dori

坂の北側にあった久貝因幡守の邸内に銀杏稲荷があった。

新宿区